|

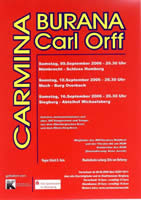

> Unsere Produktionen > "Carmina burana" "Carmina burana" von Carl OrffCo-Produktion mit dem Sängerkreis

Oberbergisch' Land und der Mucher Konzertgemeinschaft,

gefördert u. a. vom Ministerpräsidenten des Landes

Nordrhein-Westfalen und der Kulturstiftung der

Kreissparkasse Köln. Premiere war am Samstag, 09.09.2006 in Nümbrecht (Schloss Homburg); weitere Vorstellungen: 10.09.2006 in Much (Burg Overbach) und 16.09.2006 in Siegburg (Abtei Michaelsberg). |

|

Zur

musikalischen Konzeption dieser Aufführung Aufgrund der kompositorischen Struktur der Chöre ist in unserer Aufführung der Gesamtchor in drei Gruppen geteilt: Ein Kleinchor singt die beiden kammermusikalischen Chöre der Nummern 3 und 19 und ein aus weit über hundert Sängerinnen und Sängern bestehender Favoritchor singt alle übrigen Chöre. Bei den großen und gewichtigen Rahmenchöre des Werkes vereint sich dieser Favoritchor mit einem Tuttichor aus weiteren ca. 200 Sängerinnen und Sängern, um die Klanggewalt dieser Stücke deutlich werden zu lassen. Das musikalisch Besondere

unserer Aufführung besteht im Einschub zweier Teile mit

Musik aus dem mittelalterlichen „Codex Buranus“, die ich

eigens für diese Aufführung nach den Neumen des „Codex

Buranus“ und Vergleichshandschriften rekonstruiert und für

das Frauenvokalensemble A CAPPELLA, KÖLN eingerichtet habe.

Der erste Einschub erklingt nach den Frühlingsliedern der

Orffschen „Carmina Burana“ und führt diese mit

mittelalterlichen Frühlings- und Liebesliedern fort. Der

zweite Einschub setzt die Wirtshausszene mit ihrem

unheiligen Treiben fort. Es handelt sich um eine für dieses

Projekt eingerichtete Kurzfassung des „Officium lusorum“

(„Spielermesse“) der mittelalterlichen Handschrift. Bei

dieser „Spielermesse“ handelt es sich um ein parodistisch

verfremdetes Messformular. Als Vorlage dienten dem

mittelalterlichen Komponisten unterschiedliche bekannte

Perikopen bzw. Gesangsstücke des gregorianischen Repertoires

(z.B. der Introitus „Gaudeamus“ des Allerheiligenfestes oder

die Ostersequenz „Victimae paschali laudes“). Dabei sollte

nicht der parodierte Text ironisiert werden. Vielmehr stand

die Lust am Wortwitz im Vordergrund, vielleicht auch die

satirische Darstellung des gottlosen Treibens in

Wirtshäusern, bei denen das Würfelspiel zum Allerheiligsten

wird. Der mittelalterliche Höhepunkt der Messe mit der

Konsekration ist im „Officium lusorum“ wohl auch deshalb

nicht enthalten, weil man sich nicht über die Sache als

solche lustig machen wollte, sondern lediglich über deren

Auswüchse. Vom “Codex Buranus”

zur “Carmina Burana” von Carl Orff Nach der Säkularisation kam die Handschrift in die Bayerische Staatsbibliothek München. Ihr Text wurde 1847 von Johann Andreas Schmeller erstmals komplett herausgegeben. Diese Ausgabe fiel Carl Orff zufällig in die Hände. Für die Komposition seiner „Carmina Burana“ („Benediktbeurer Lieder“) wählte er Dichtungen aus dem „Codex Buranus“ aus und stellte sie neu zusammen. Das zentrale Thema seiner Komposition ist das Schicksal, verkörpert in der Göttin Fortuna, das die Menschheit in seiner Hand hält und wahllos mit ihr spielt, indem Glück und Unglück sinnlos den Menschen treffen. Diese Weltsicht hat bei Orff die fatalistische Konsequenz: Genieße das Leben in vollen Zügen, denn das Unglück kann schneller kommen, als du denkst! So bildet das „Schicksalslied“ O Fortuna die kompositorische Klammer, unter der Frühlingsgefühle (Primo vere), Zechgelage (In taberna) und Liebeszauber (Cour d´amours) die Freuden des Menschseins darstellen, die vom Schicksal morgen schon zunichte gemacht werden können. Die Musik von Orffs „Carmina Burana“ hat nichts mit den mittelalterlichen Melodien des „Codex Buranus“ zu tun, nur in der Nr. 9 verwendet Orff im Chum geselle min eine Melodie, die sich schon bei Adam de la Hale im 13. Jahrhundert zu diesem Text findet. Die Orffsche Melodik ist einfach und oft strophisch gegliedert, die Harmonik ist blockhaft, ostinatohaft und ohne Entwicklung. Das ganze Werk ist stark rhythmisch geprägt. Durch das oftmalige Gegeneinandersetzen von Frauen- und Männerchor und durch die häufige Oktavkoppelungen zwischen Frauen- und Männerstimmen entsteht ein archaischer Eindruck. Die Nazis sagten dem Werk

bei seiner Uraufführung 1937 keinen großen Erfolg voraus.

Heute ist es das am häufigsten aufgeführte oratorische

Chorwerk überhaupt. Carf Orffs CARMINA

BURANA in Szene setzen Während üblicherweise versucht wird, das Gehörte sozusagen in eine optische 1:1-Übersetzung umzusetzen, wollen wir hier eine Rahmenhandlung schaffen. Alles, was zu hören und zu sehen ist, ist die innere Welt eines Dichters. Das Publikum nimmt gleichsam Teil am inneren Erleben des Dichters. Und dieses Erleben ist geprägt von der individuellen Sicht Carl Orffs, wie sie in der Carmina Burana deutlich wird (vergl. dazu den Artikel van Betterays oben zum Codex Buranus und der Auswahl Orffs hin zur Carmina Burana). Orffs fatalistisch schicksalsergebene Sicht findet ihre Entsprechung in der depressiven Rückschau des Dichters auf die Freuden des früheren Lebens, der erfüllt ist vom mittelalterlichen und barocken Gedanken des carpe diem („Lebe den Tag, weil du ja doch bald sterben wirst und alles Streben umsonst ist.“). Der Dichter sieht die Bilder und Sinnbilder (Allegorien) des Lebens aus seiner Sicht, aber der Zuschauer sieht diese Bilder sozusagen neutral. Der Zuschauer sieht den Dichter und die Bilder, sieht die Bilder nicht aus der Sicht des Dichters und kann selber entscheiden, wie er die Texte, die hier vertont erklingen, verstehen will und kann. Konsequenterweise sind

deshalb die musikalisch Ausführenden in diesem Konzept

beinahe absolut statisch. Sie geben die Botschaft, - was

damit anzufangen ist, muss der Zuschauer selber entscheiden.

So, wie der Dichter für sich entschieden hat. Und wenn die Allegorie

Fortuna mit den Ebenen des Lebens sozusagen Schach spielt

und damit das menschliche Geschick einem Spiel gleich werden

lässt, dann entspricht das der Sicht des Dichters, der sich

zusätzlicher Verse des Codex Buranus und der moralisch

predigenden Dichtung eines Sebastian Brant (1494) aus seinem

„Narrenschiff“ bedient, um seinen Seelenzustand zu

verdeutlichen. Aber die Tatsache, dass die Allegorien

selbständig werden, verletzlich sind, zeigt, dass sie einem

höheren Gesetz unterworfen sind. Einem Gesetz, dem auch

Fortuna unterworfen ist. Dem Gesetz des Lebens, das mehr ist

als tumbes Schicksal oder reiner Zufall. |

| Weitergehende Informationen: | |

Ankündigung

|

|

Originaltext der

"Carmina burana" und deutsche Übertragung von Dr. Dirk van

Betteray

|

|

Fotogalerie

|

|

|

Presseberichte und Kritiken:

|

|